当花季凋零:我们该如何接住坠落的少年?

2023年秋,某市一名14岁初中生留下“我永远追不上你们的期待”的遗书后跳楼身亡。

尸检报告显示,他的书包里装着未完成的试卷、被撕碎的排名表,和一部存满网络暴力私信的手机。

这样的悲剧并非孤例——中国青少年研究中心数据显示,我国每年约有10万名青少年死于自杀,初中生占比高达40%。当本该绽放的生命选择自我终结,我们不得不追问:压垮他们的最后一根稻草究竟是什么?家庭、学校乃至整个环境,又该如何编织一张更牢固的安全网?

01

为何初中生成心理危机“重灾区”?

高压下的“缺氧”群体

-

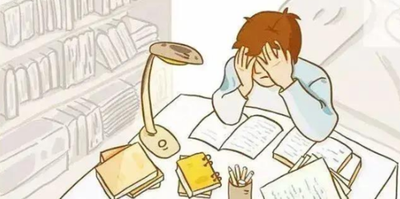

家庭情感荒漠化:超半数家庭沟通仅围绕“学习”,父母的高期待与情感忽视形成“爱之枷锁”。青春期的孩子渴望独立,而父母往往还将他们当作小孩,这种观念的冲突导致亲子之间矛盾频发,孩子觉得父母不理解自己,从而不愿与父母交流。

-

社交孤岛化:线上社交替代现实互动,“点赞焦虑”“容貌焦虑”蔓延,线下却陷入“无人可说”的孤独。小团体的存在使得部分学生难以融入集体,在分组活动、日常交流中被边缘化。此外,处理异性关系时的懵懂与困惑,也会让他们陷入烦恼。这些社交方面的困扰,使得不少初中生产生孤独感,觉得自己在世界上孤立无援。

-

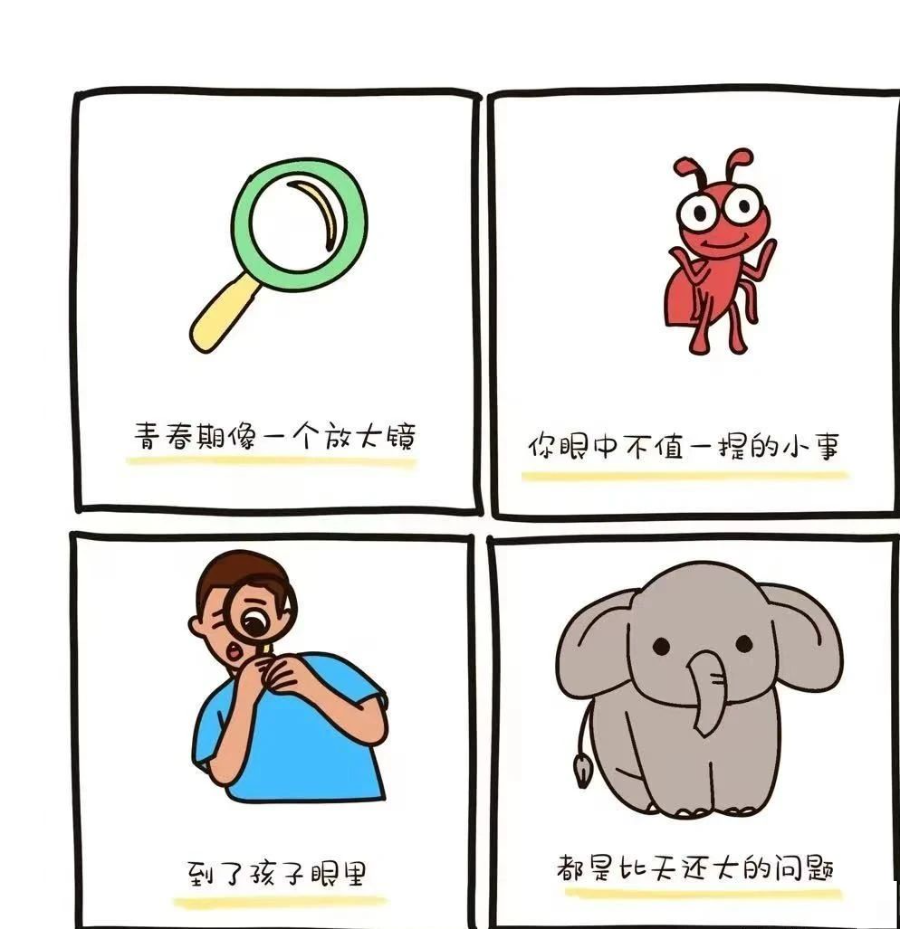

青春期大脑前额叶皮层(负责理性决策)发育滞后于边缘系统(掌管情绪),导致初中生情绪波动剧烈却缺乏自控力。此时恰逢升学压力骤增,一场考试失利、一次社交冲突,都可能被大脑加工成“世界末日”。

数字化时代的“隐形绞索”

社交媒体的完美假象

朋友圈的“学霸人设”、短视频的精致生活,让青少年陷入“比较焦虑”的漩涡。

网络暴力的致命毒箭

某平台统计,32%的初中生遭遇过网络欺凌,而匿名的恶意往往比现实更肆无忌惮。

算法茧房的心理囚笼

抑郁情绪一旦被大数据捕捉,铺天盖地的丧文化内容可能将短暂的情绪低谷催化成持续的心理黑洞。

教育系统的“结构性窒息”

某重点中学的心理调查报告揭示:76%的初中生日均睡眠不足6小时,周末被补习班填满,而心理课却常年被主科“借用”。当教育沦为“军备竞赛”,孩子的情绪需求成了最先被牺牲的代价。

学业内卷:初中生面临着繁重的学业任务,课程增多、难度加大,考试和排名的压力如影随形。新增的学科,其复杂的知识体系和抽象的思维方式,让不少学生感到力不从心。频繁的考试成绩公布,排名的升降,使得学生们时刻处于紧张状态。这种长期的学业压力,导致许多学生出现焦虑情绪,表现为考试前失眠、食欲不振,考试时过度紧张、大脑一片空白,日常学习中也总是忧心忡忡,担心自己成绩不理想。青少年长期处于“成绩焦虑”中,甚至出现躯体化症状(头痛、失眠、厌食)。

02

家庭与学校需要一场“认知革命”

家庭:从“直升机父母”到“情绪急救员”

-

警惕“关心暴力”:

一位心理咨询师记录的真实对话——

孩子:“妈,我最近总是睡不着。”

母亲:“肯定是手机玩多了!从今天开始没收!”

真正的共情需要放下“解决问题”的执念,先说出:“这一定很难受,我陪你聊聊。” -

建立“家庭心理雷达”:“5分钟黄金沟通法”,定期开展“无手机晚餐”,用“情绪温度计”(如“今天的心情如果用天气形容是什么?”)替代“考了多少分”。

每天放下手机,专注倾听孩子讲述琐事,避免评判式回应(如“这有什么好难过的”)。

-

父母需要建立“心理预警机制”:长期食欲骤减、抗拒社交、持续情绪低落超两周,需及时寻求专业帮助。

学校:从“分数工厂”到“心灵港湾”

-

重构评价体系:杭州某初中试行“三维成长档案”,除学业成绩外,“情绪稳定性”“抗压指数”“社交活跃度”均纳入评估,班主任需为每个指标撰写成长叙事。建立“成长型评价体系”,增设“进步奖”“领导力奖”,减少单一分数排名带来的挫败感。 -

开设“心理韧性课程”:学校应设置系统、全面的心理健康教育课程,将其纳入正式教学计划。课程内容不仅要涵盖常见心理问题的识别与应对,还要注重培养学生的情绪管理能力、人际交往技巧和挫折承受力。通过角色扮演、团体辅导等方式,训练抗压、冲突解决能力。 -

教师“心理急救包”:要求教师必修《青少年心理危机干预48小时》,学习如何从作文周记中捕捉求救信号(如反复出现的死亡意象)、怎样在课堂上发现刻意掩饰的笑容。

利用人工智能关爱身心健康

03

AI如何成为心理防线的“预警哨兵”?

-

从“主观量表”到“客观数据”

传统心理测评多依赖主观量表,如让学生填写问卷,凭借自身感受进行主观描述与评估。但这种方式存在明显局限性,学生可能因对问题理解偏差、主观意愿隐瞒或夸大事实等,导致测评结果不准确。沐恩AI心理生理测评系统借助先进的传感器与 AI 算法,能够对学生的生理心理指标进行客观监测 。当学生面临考试等重大压力源时,心率变异性会发生特定变化,系统捕捉到这些细微改变,便能第一时间察觉学生心理状态的波动。

-

从“事后干预”到“提前预测”

-

从“单向诊断”到“动态生态”

我们究竟在争夺什么?

当某心理援助热线接到初中生的哭诉:“老师,我考不上重点高中人生就完了吗?”

这句话撕开了教育的本质之问——我们是要培养“完美的做题机器”,还是帮助每个孩子找到“活着的美好理由”?

当我们用科技织就更敏锐的安全网,用制度保障心理课的不可侵占,用家庭对话替代成绩质问,或许才能让那个站在天台边缘的少年,在最后时刻听见有人说:

“你输掉一场考试,但整个世界依然爱你。”

孩子的生命没有补考,我们的关爱更不能缺考。

扫描二维码

获取更多精彩

沐恩科技